Mit dem vorliegenden Positionspapier möchte der Landesjugendring Baden-Württemberg alle Interessierten einladen, über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam wollen wir Wege zu einer jugendgerechteren Gesellschaft entwickeln. Zentraler Baustein dazu ist für uns die Absenkung des Wahlalters auf allen Ebenen. Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen bedeutet, sie in Entscheidungen einzubinden.

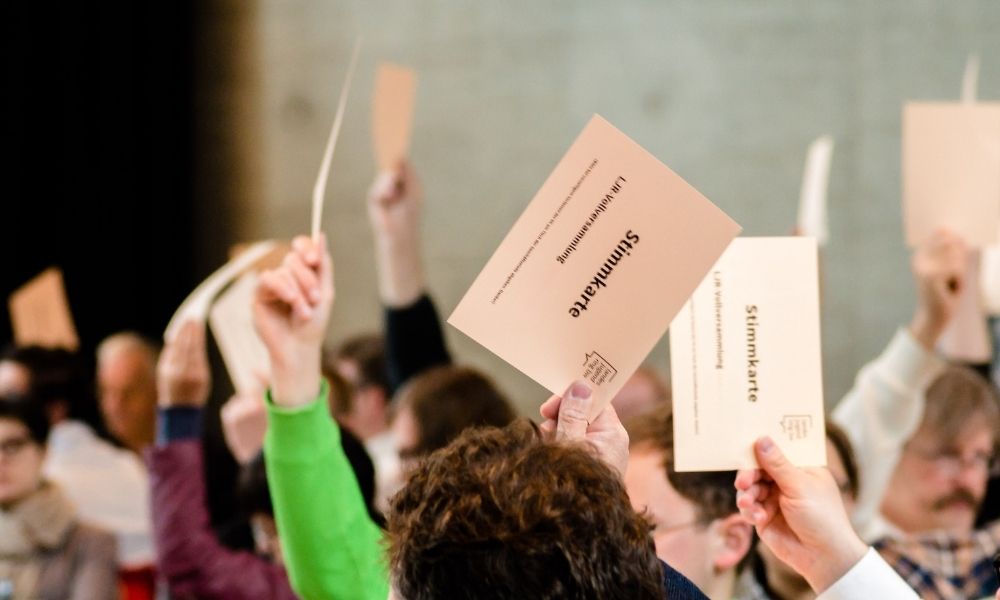

Wir haben viele Werkzeuge und viele Beteiligte, um eine Wahlalterssenkung auf 14 Jahre ohne das – anscheinend vermutete – böse Erwachen möglich zu machen. Wir sagen: es ist an der Zeit für die Politik, Nägel mit Köpfen zu machen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Vollversammlung des Landesjugendrings am 09.11.2019 unter dem Titel „Mehr Macht für Kinder und Jugendliche!“ dieses Positionspapier Partizipation beschlossen.

Warum ist die Wahlalterssenkung so wichtig?

Unsere Demokratie wird alt. Die Bundesrepublik Deutschland feiert dieses Jahr ihr 70-Jähriges Bestehen und ist damit in derselben Altersgruppe wie ein großer Teil ihrer Wahlberechtigten. Auch in Baden-Württemberg werden die, die durch politische Wahlen mitbestimmen dürfen, immer älter: laut statistischem Landesamt sind mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten über 60 – in zehn Jahren werden es fast die Hälfte sein. Da nimmt sich die Forderung des Landesjugendrings Baden-Württemberg, das Wahlalter mit 14 auf allen politischen Ebenen einzuführen, zunächst wie eine Maßnahme zur Beschönigung des Altersdurchschnitts bei Wahlen aus.

Die Parteiprogramme orientieren sich am Durchschnittswähler, was Bewegungen wie Fridays for Future oder auch seinerzeit die neu gegründete Piratenpartei deutlich gemacht haben. Sei es der Klimawandel oder Digitalisierung: unsere Demokratie hat Nachholbedarf an Themen, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene beschäftigen – allein der Zugzwang scheint zu fehlen.

Was sind die „Jugendthemen“?

Ein Format, in dem Jugendliche miteinander und mit Politikerinnen und Politikern über selbst gewählte Themen in Gespräch kommen, ist der Jugendlandtag von Baden-Württemberg, den der Landesjugendring alle zwei Jahre durchführt. Er zeigt: Jugendliche beschäftigen sich nicht nur viel mit Umwelt- und Naturschutz. Auch ÖPNV, Fahrverbote, Lehrerfortbildung und Antidiskriminierung, Netzausbau und eine Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum werden heiß diskutiert. Und zuvorderst natürlich die Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre auf allen Ebenen. Die Forderungen des Jugendlandtags bewegen sich quer durch Themen, die alle in Baden-Württemberg angehen – das wissen wir aus unseren langjährigen Erfahrungen mit diesem Format.

Auch die Erfahrungen aus vielen Beteiligungsverfahren in Städten und Gemeinden zeigen klar: Jugendliche interessieren sich nicht nur dafür, coole Orte zum „chillen“ und mehr Skaterparks zu haben. Sie wollen gut ausgebaute Fahrradwege. Sie wollen gut ausgebautes Internet. Gut ausgebaute Bus- und Bahnnetze mit günstigen Ticketpreisen. Bessere Straßenbeleuchtung. Mehr Orte für das Zusammentreffen. Mehr Unterstützung fürs Ehrenamt. Kurz: Dinge, die viele Erwachsene sich auch wünschen. Und darüber hinaus Dinge, die nah an der jeweils eigenen Lebensrealität sind: funktionierende Toiletten in der Schule. Besseren Unterricht und gut qualifizierte, digital sattelfeste Lehrer. Und nicht zuletzt fordern sie auch attraktive Freizeitangebote vor Ort, denn diese orientieren sich meist allein an Familien mit kleinen Kindern und Senioren.

Wahlalter 14 – nur konsequent

Beim Thema „Wahlalter 14“ scheiden sich die Geister an der „Reife“ der Altersgruppe der 14 bis 18-jährigen. Doch erstens sind Menschen innerhalb jeder Altersgruppe sehr unterschiedlich. Und zweitens machen sich Jugendliche durchaus Gedanken darüber, ob sie reif genug sind, eine richtige Entscheidung zu treffen.

Die Autoren der Shell Jugendstudie stellen schon 2006 fest: „Die Jugendlichen gehen mit sehr anspruchsvollen Maßstäben und Qualifikationsvorstellungen an den Wahlakt heran. Sie sind der Auffassung, es gehöre genaue Kenntnis von Parteiprogrammen und politischen Zusammenhängen als Voraussetzung dazu. Hier sind Jugendliche erheblich anspruchsvoller als die ältere Bevölkerung, die teilweise ohne jede sorgfältige politische Vorabinformation an den Wahlvorgang herangeht.“ Dennoch ist die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen von 18 bis 34 deutlich geringer als die der über 40-Jährigen. Lohnt es sich etwa gar nicht, über eine Senkung des Wahlalters nachzudenken?

Eine Erklärung für die ausbleibende hohe Wahlbeteiligung könnte sein, dass trotz gleichbleibend hohen politischen Interesses, sich fast die Hälfte der Jugendlichen von der Politik nicht ernst genommen fühlen. Laut der Shell Jugendstudie 2019 ist das Vertrauen in die Parteien nach wie vor gering, fast dreiviertel der Befragten im Alter von 15 bis 25 glauben, dass Politiker sich nicht um ihre Meinung kümmern. Im Landesjugendring Baden-Württemberg beobachten wir diese Entwicklung mit Sorge.

Junge Menschen tragen die langfristigen Folgen der politischen Entscheidungen von heute. Sie wollen sich wirksam in die Diskussionen einbringen, bekommen aber nur eng begrenzte Möglichkeiten dazu. Mit dem schwindenden Vertrauen in die politischen Institutionen kann nicht nur das Vertrauen in die Wirksamkeit der Wahlen sinken. Die Politik droht, mehr Jugendliche an Populisten zu verlieren.

Wir sind uns sicher: Wahlen als eine der zentralen Formen politischer Beteiligung sollen nicht mit einer willkürlichen Altersgrenze einhergehen. Wir als Gesellschaft müssen Jugendlichen mit einem Vertrauensvorschuss begegnen. Es gibt längst mehr als genug Studien zum Thema Jugend und Politik, die uns bestätigen, dass Jugendliche Wahlen und Politik ernst nehmen. Die U 18-Wahlen, die schon seit vielen Jahren für alle politischen Ebenen stattfinden, zeigen dass Jugendliche eher seltener als volljährige Wähler zu politischen Extremen neigen. Das Wahlalter 14 sollte eigentlich nur noch eine Umsetzungsfrage sein.

Darf nicht zu kurz kommen: politische Bildung

Ganz klar ist aber auch: eine gut informierte Wählerschaft braucht altersgerecht aufbereitete politische Bildung. Und sie braucht natürlich den Dialog mit den Kandidat*innen. Der Arbeitsauftrag ergeht dabei nicht nur an Schulen und die Landeszentralen für politische Bildung, auch die Jugendverbände und Jugendringe tragen ihren Teil bei.

Junge Menschen brauchen angemessene Kommunikationsformate, einen gut zugänglichen Informationsfundus und die Vermittlung grundlegender Informations- und Bewertungskompetenzen. Dazu tragen Formate politischer Bildung bei, wie zum Beispiel der Jugendlandtag. Kommunale Beteiligungsformate wie Jugendhearings, das Engagement in Jugendverbänden oder wahlvorbereitende Aktionen, wie sie 2014 im Vorfeld der Kommunalwahl im Rahmen der Kampagne „Wählen ab 16“ stattgefunden haben, machen Entscheidungskompetenzen sichtbar.

Doch genug der Vorrede! Wir freuen uns, mit möglichst vielen Engagierten über unsere Positionen ins Gespräch zu kommen

Alexander Strobel

Vorstandssprecher